「まずない」から、意味がある

「自分にできることは、これなので、こういったものをつくりました。

誰か要る人いませんか?」と売るより、

「お困りですか?それ、お手伝いできると思いますので、一緒につくりましょう」という方が、売れやすいという。

スキルから、買ってくれそうな人(ニーズ)を探すんじゃなくて、

これがないと困る!(ニーズ)から、スキルを提供する感じだろうか。

今、もくせい工舎では、

「自然素材の家を建てる」スキルがあって、それを必要としている人を探す形になっている。

逆を考えれば、もくせい工舎のような家でないと困る人を探して、

その人が望むものを、どうやったらできるかを考えることが、後者に近いのかもしれない。

例えば、化学物質過敏症だったりする人だろうか。

ただ、医師免許や、そういった研究機関や、公的な立場でないので、

あたかも症状が改善したり、治癒したりといった効能や効果は、書けない。

言えるとすれば、低刺激であるということかもしれない。

それは、永家さんがもくせい工舎を立ち上げたきっかけに由来する。

相方である奥さんや、娘さんが化学物質に過敏で、

新築の店舗などに行くと、目がチカチカ、鼻はズルズル、

とても居ていられない。

かたや、自然素材で建てた我が家では、まったくそういった症状はない。

永家さん自身は、もともと新建材でもリフォームをしていた人である。

しかし、新建材メーカーの説明会などに出席する度、

そこに違和感を感じるようになる。

住宅ローンを組んで、これから何十年もかかって返していくのに、

その途中で、何百万と掛かる《補修》が当たり前の建て方に。

そして、自然素材でつくった我が家との、あまりの違いに。

永家さんが、そういった違和感を感じて、もう20年は経っている。

その間、新建材メーカーだって、病気にしたくて作っているわけではないから、

ホルムアルデヒドの発散量を抑えるなど、それなりの対策をとった製品も出てくる。

しかし、微量だから問題ないのかは、当事者でないと分からない。

少なくとも、そのことで困ったことがあるかないか。

その経験の有無、それに対応するスキルの有無が作り手にあるか。

それは当事者にとって、安心材料として、きっと全く違うことになる。

痛みの分からない人に、辛さは分からないからだ。

今、こういった先行きが分からない世の中で、

結婚や、子どもを産み育てるか否かまで、

これまでの《常識》や《一般的な流れ》が、全く形を変えている。

明日どうなるかもわからないのに、

家を建てたところで、払いきれるかも分からない。

ましてや、そうやって建てた家が、

いずれわが子に、実家じまいという負債として残るなら、

賃貸で身軽に暮らす方が、ずっと賢いのではないか。

体質に何もなければ、賃貸でもなんでもいいだろう。

かたや、新築の刺激臭や、古くなった建物のカビで困ることが多ければ、

そうはいかない。

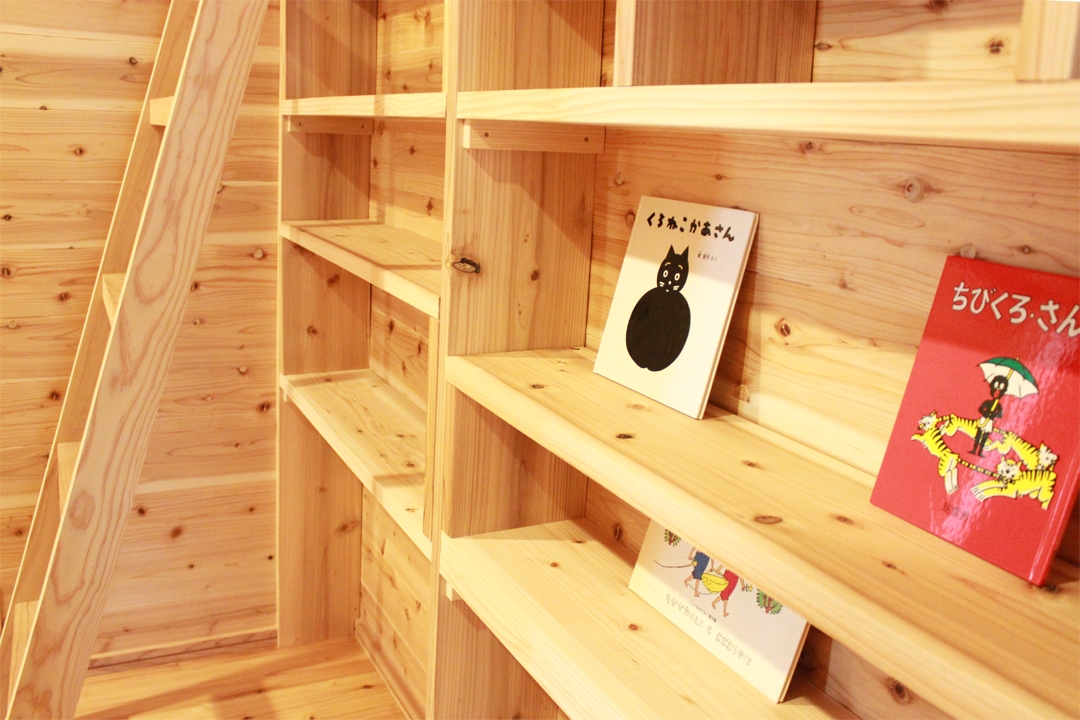

そして、その賃貸に、そういった困りに配慮して、

隅から隅まで、極力自然素材だけで建てたような物件がほぼない。

あったところで、値段や場所、条件があうかどうかも分からない。

ないから、建てなくてはいけない。

困っているから、必要性・ニーズが出てくるのだろう。

先の考えで行けば、多分、そんな人のためにこそ、

家とは【建てる意味】があるのだと思う。

そして、極端な症状が現れないから無害かどうかも分からない。

刺激に過敏な人、小さな子ども、お年寄り。

そして、物言わぬペットまで。

一番配慮がいる人にあわせた環境は、

実は誰にでも優しい環境でもあるはず。

安さや、見た目や、機能以前に、

もっと大事なことがある。

それを考えつくした賃貸がないから、

家を建てる、その意味、ニーズ、必要性があるんじゃないかと思う。

それは、持家が損とか得とかいう以上に、

健やかに生きる場所として、必要だったということ。

そのためになら、

お手伝いできる何かがあるんじゃないか。

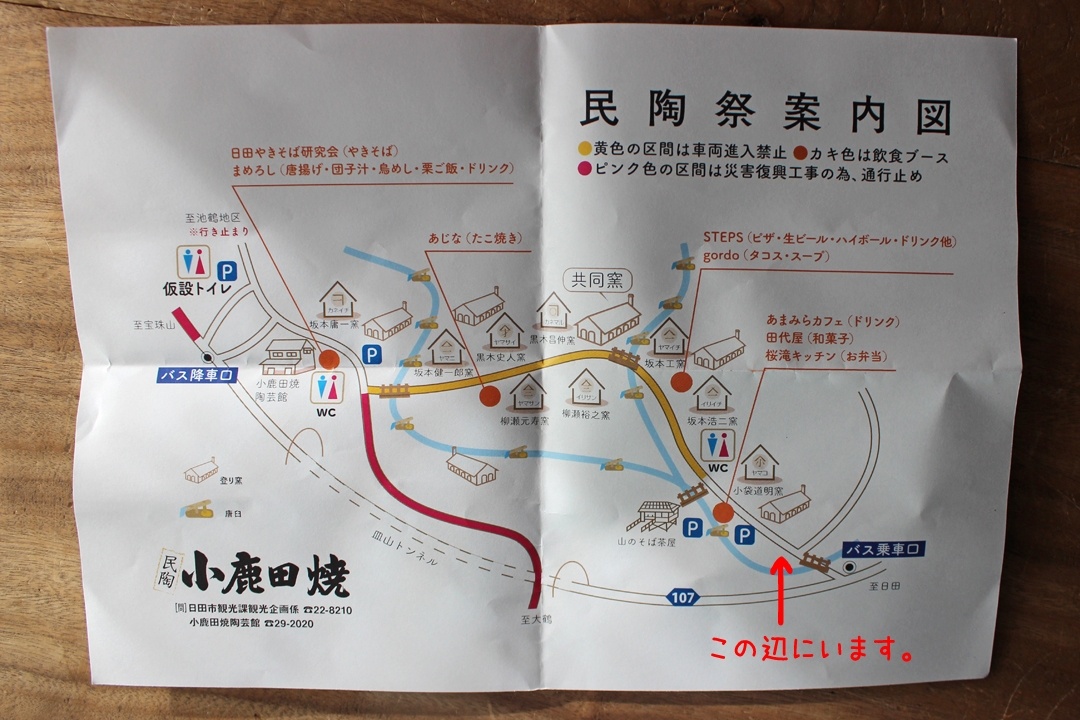

宇佐の山ん中の、小さい工務店に。

お困りの方も、そうでない方も、

よかったら、土壁の家を見に来てください。

見栄でも外聞でもなく、生きていく場所として

家を考えてみるヒントになれるかもしれません。