出されれば出される

家を建てて、ほどなくして、

「家を建てる時、両家の親同士で揉めんかった?」と知人に訊かれ、

「・・・いや、どちらからも一文もだしてもらってないけ、揉めようがない。」と答えました。

そう、出してもらえば、出されることになるもの。

今回はちょっと渋いお話です。

家は高額なので、土地なり、何なりを援助してもらうことは少なくないでしょう。

特に親御さんが、団塊の世代以降の場合、その子どもは、兄弟も少ない場合が多い。

7人も8人も兄弟がいれば、とてもじゃないけれど、

1人2人なら・・・と「協力する」ことはありうることです。

しかも、高度経済成長の波に乗り、給料も右肩上がりだった団塊の世代。

かたや、そのジュニアは、

ともすれば就職氷河期真っただ中、思い通りの職にすらつけなかった人も多くない。

だからこそ、親心で「少しでも援助を」と思う親御さんも少なくないと思います。

お金だけ出して、口は一切出さない。

そんな理想的な親御さんがどれくらいいるかは分かりませんが、

おおむね、お金を出されれば、口も出されるもの。

出された方も、自分の財布からのお金でない以上、強く言えないことだってあると思います。

ましてや、考え方や趣味嗜好が似通っていれば、問題も少ないのですが、

親御さんと価値観が違う場合、強く言えない立場だと困ってしまう。

専門的知識があれば、異を唱えることはできても、

「こうなんやけ、こうしなさい」と言われて、モヤモヤ思っても、反論のしようがない。

これは、親対子だけでなく、プロ対お客でも言えることですが、

経験と知識が少なめで、言い返すだけの言葉を持っていないと、

モヤモヤを飲み込むことになる。

この飲み込んだモヤモヤは、何かあった時に、その後くすぶる火種となりかねない。

例え良かれと思っても、反論なき「説得」は、押さえつけただけ。

考えを聞き、気持ちを汲み取り、代替案を一緒に考えていくことが大事です。

そうしないと、表面上は「納得」しているように見えても、

心の底から腑に落ちたわけではない場合、怖いのです。

私は、団塊世代の親を持ち、就職氷河期の最初の世代です。

母は、仕事も家事もテキパキ。何でも卒なくこなします。

効率的で、無駄がない。

実家は、建売の一軒家ですが、ローンも完済しているので、

売り払ってマンション住まいも、悪くないよう。

「寝に帰るだけだった」家に、特段の愛着がないのです。

仕事に家事に育児にと、多忙を極めた母に感謝はしつつも、

考え方というか、【大事にしている核】が親子で違うのは仕方がない。

だから、家を建てるとなった時に、

どうしても、その【大事にしている核】を譲りたくなくて、

一切、結果的に「援助」も、「助言」も受けませんでした。

甘えつつ、筋を通せるほど器用じゃないからです。

器用でない人間が、【自由】を得ようとすれば、

それに伴うのは【責任】。

選んだからには、の【責任】です。

なんとかしていくしかありません。

で、「口は出されず」思い通りの家が建ったか?

残念ながら、思い通りにはなりませんでした。

思いに、理想に、見合うだけのものを手に入れる力、お金が、私にないからです。

自由設計とは、あくまで予算内での自由であって、

持ち合わせがなければ、選べる範囲も決まっていることを、

分かっていなかったと思います。

(同じ食べ放題でも、例えば、松竹梅の各コースで選べるものが違うような感じです。)

「あんな風な感じにしたい」「こんな風にできたら」

憧れはありましたが、

(現実は「そりゃ、出せるならしてやるよ?」なので。)

あとは、創意工夫で、近づけるしかありません。

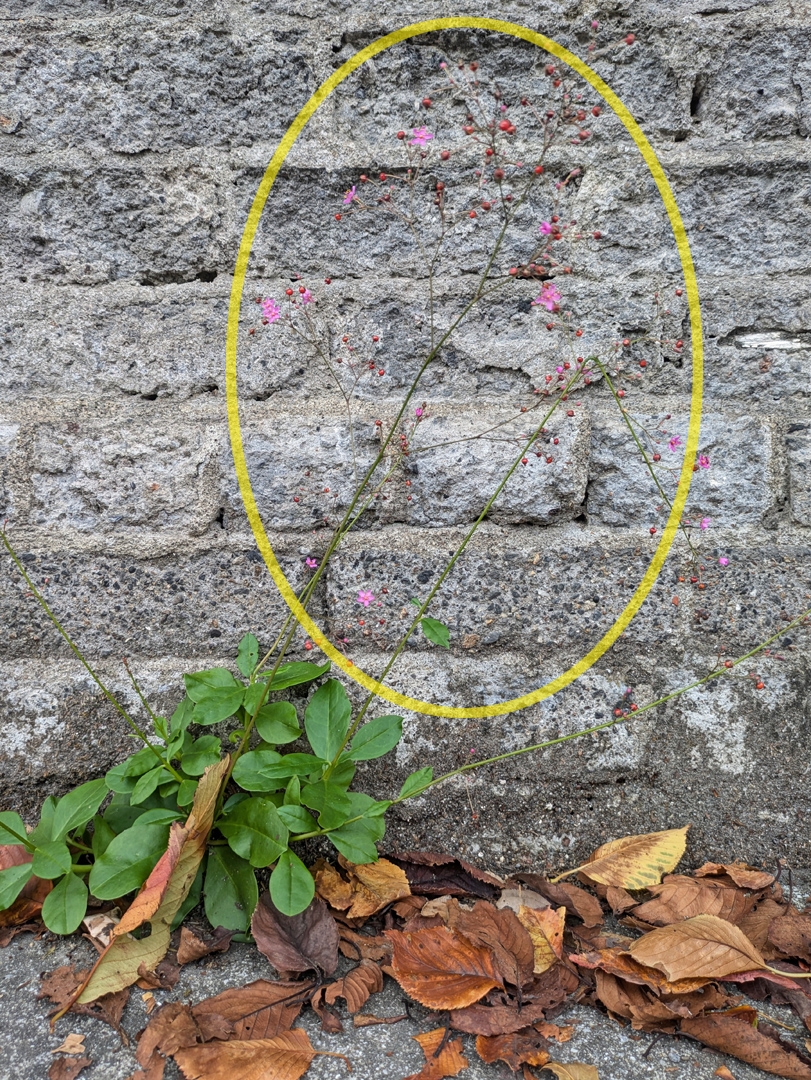

ブロック塀に、ネットで仕入れた練り西洋モルタルを塗る

ただ、削ぎ落して削ぎ落して、

最低限【譲れなかったもの】で、家を建てました。

「こんな塗装もしてないような木で建てたら、キズが入るのに!」と、

案の定、母には言われましたが、自力で建てたので、出される口も少なめ。

【援助】を受けて、【助言】ばかり聞いて、いったい誰の家なのか分からない家を建てなくて良かった。

誰かの価値観と違っても、自分が大事だと思うことを大切に、家を建てたかったのです。

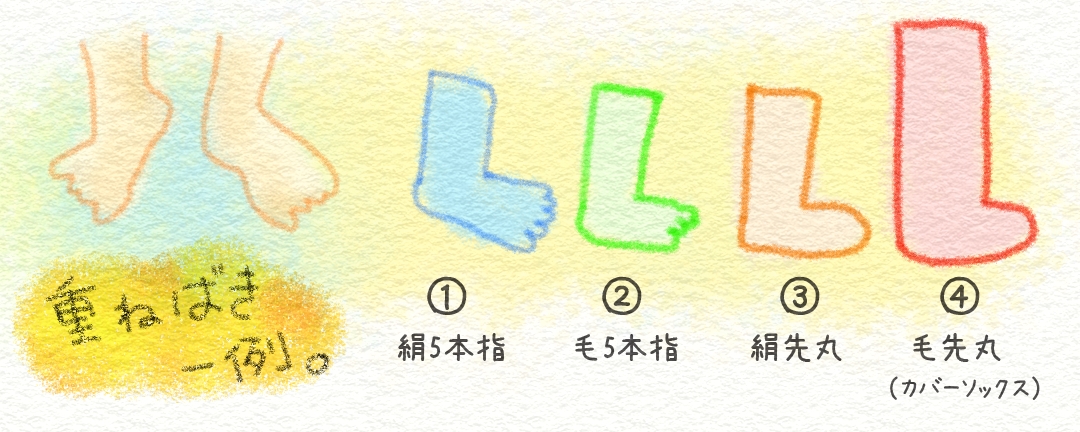

例え、キズが入っても、木の心地よさが。

例え、有名メーカーでなくても、自然な素材の素朴な優しさが。

例え、誰に何と言われても

本物の木や、土の存在を感じて、暮らすことが、大事でした。

効率や、無駄がないこと。それは、とても大事だと思います。

でも、そればかりが大切なわけではない。

効率ばかりを追い求めては分からない、

人間の、アタマの計算だけでは分からない、

自然を含めた、この世界の成り立ちとか、つながりとか、

時間の熟成させるものとか、色々。

自然にはたくさん、不思議な叡智がちりばめられていて、

自然なものとかけ離れるほど、

その有難さを忘れてしまうような気がするからです。

援助を受けるか否かも、親子関係も、人それぞれではありますが、

どうか【大事にしている核心】だけは、明け渡さず、

家づくりを楽しんでもらいたいのです。

そして、最初から、【完璧、理想通り、パーフェクト!】でなくても、

ぼちぼち、今の時点で、できることから手を加えて、

家を育てていくというか、

熟成させていく【暮らし】を楽しむ。

それはそれで、なかなか良いのではないでしょうか。

OB様たちの庭が、それぞれの色に染まるように、

それぞれの創意工夫のDIYが、味わいになるように。

それはきっと、家への愛着になり、

【かけがえのなさ】になるんだと思います。

完璧な理想通りの人間がいないように、縁を大事に、創意工夫して、近づけていく。

家なんてなんでもいいと思えない人というのは、自分の心地よい空間や、世界観を「自分なりにつくりたい」表現欲のようなものがあるんじゃないかと思います。