で、で、出た~‼‼

・・・出たんですよ、我が家に。

シロアリが。

実は去年も、羽アリを見て、

永家Tさんに、「紛れ込むこともあるから、2、3日様子を見て」と言われ、

出なくなったので、そのまま忘れていたシロアリ。

今年は天井に、二桁はいる!ヒェ~!

これは・・・ちょっと不味いぞ。

「紛れ込んだので」にしては、許容の範囲を超えている。

コロコロテープや、ガムテをモップに取り付け、

できるだけ駆除したものの、どうしたものか。

永家さんに聞くか?業者に頼むか?

いや、猫もおるし、どうしよう。

モヤモヤと寝付けぬまま(いつも寝てる場所にも出たので)、夜が明け、翌日。

私が相談したのは、人ではなく、

CopilotというMicrosoftのチャットAIでした。

私は、難しい話になると、頭がついていきません。

だから、AIに訊くときは、だいたい「小学生にもわかるように教えて」と伝えます。

すると、(悪く言えばタメ口、よく言えば)フレンドリーな応答が続く。

こちらも、物知りの友達に訊くように、緊張せず聞けるのは、なかなか良いです。

そのやりとりは、こちら!→【シロアリについて】チャットAIに訊いてみた

また、その中で教えてくれた、シロアリの生態については、別途【絵本風】にしてみました。

良ければ、『ぼくは、しろあり。』も、ご覧ください。

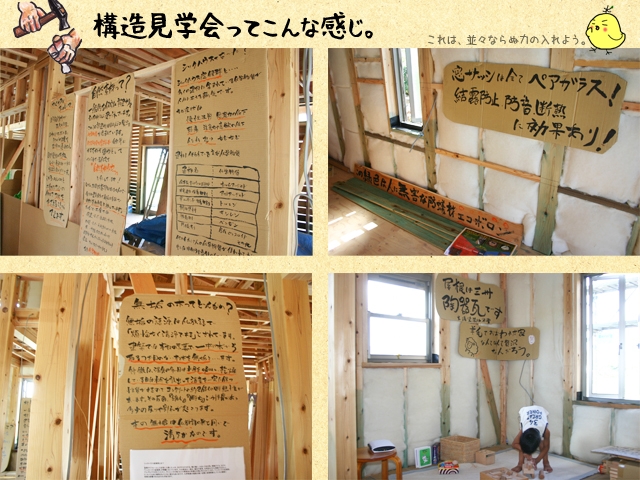

今回、総じて思ったのは、もくせい工舎のシロアリ対策は、かなりしっかりしているということです。

(チャットAIに、多少のヨイショは付き物ですが、手放しで「しっかりしてる!」と褒められたので。)

それでも、紛れ込むことがあるのも事実で、

その際どうしたらよいのか、事細かく訊くことができました。

チャットAIの良い所は、どんな変な質問をしても、

嫌な顔一つされないことです。

ともすれば、気を害さないよう、つたなく言葉を選ぶうちに、

肝心かなめのことが、ズバッと訊けなかった!なんてこともありません。

直球で、「そうはいっても、実際問題、入って来てるし、不安なんだけど!」を吐露できます。

たいへん気が楽!

しかも、偏らない!まんべんなく、色々な方面から教えてくれる!

(訊いてもいない、スピリチュアルな意味まで教えてくれました。なんでも、"変化"や"新しい始まり"の象徴らしいです。

それでも、なるべく家には来ないよう願いたい。)

対ヒトだと、その人の知る限りのことしか出てこない。

その辺は、AIサマサマというか、本当に助かりました。

ちなみに、出てきたのはその日だけ。

翌日には姿を見ませんでした。

ただ、用心はしておきたいと思います。

どんなに誠意を尽くしたつもりでも、住宅業界はクレーム産業と言われます。

それは、家というものが高額すぎるから。

そして、営業時にはメリットばかりを強調されるから。

(反対を言えば、恋愛と一緒で、最初はイイとこしか、目につかなかったのかもしれませんが。)

しかし、そこに故意がなかったにしても、

お施主さまは、その家、その現場に、

誰よりも長く居る人。

設計した人より、工事をした人より、

ずっと長く現場にいて、現場の【実際】を知る人です。

高額な金額を払って、聞いていた話と違っても、

それは、瑕疵担保の範囲ではありません。

クレーム産業と言われると、お施主様=クレーマーのように感じそうですが、

実際は、「責任取れ!」と、無茶な言いがかりを付けているわけではなく、

ただ、高額な、「しっかり選んだつもりの家」で、

思いがけず起こったトラブルに

困って、不安でいるのだと思います。

まずは、その不安な気持ちを思いやり、

しっかりと納得いく、分かりやすい説明をして、

しっかり応対できる工務店かどうか。

そこが、「次に頼むときも」の感覚を産み、

他の人にも勧めたい、リアルな、草の根的な口コミにつながるのではと思います。

広告の世の中、SNSの世の中にあって、

草の根的口コミがどんなに心強いか。

全国チェーンのハウスメーカーではなく、

地域に根差して生きる工務店ほど、

それはどんなに、自らを鼓舞する【光】となるか。

知らない誰かの「イイね!」より、

知っている誰かが、嬉しそうに話す「いいんよ~」の方が、

心に響くし、実際に自分も行ってみたくなる。

それは、顔が見えない誰かの【バーチャル】ではなく、

正真正銘の、顔が見える【リアル】だからです。

ちなみに、チャットAIも手放しでほめる、もくせい工舎のシロアリ対策。

明日まで、構造見学会で、実際にご覧になれます!

こちらも、ぜひぜひお越しください。